应用服务

案例汇总

水库大坝坝基检测与渗漏检测

服务描述

服务描述

案例展示

案例简介

福建省某水库大坝渗漏检测

该水库大坝于1979年开工建设,1982年建成投入使用。在2014至2015年间,工程部门对大坝实施了除险加固工程。经过40余年的运行,尽管已对大坝主体结构、溢洪道及输水管等关键设施进行了多次维护修缮,但目前仍存在显著的安全隐患。为确保水库大坝的长期安全稳定运行,亟需采用先进的探测技术,精准探测坝顶以下35米深度范围内的渗漏通道空间分布特征,包括其具体位置和埋藏深度等关键参数,从而为后续的病害综合治理工程提供科学可靠的技术依据。

案例简介

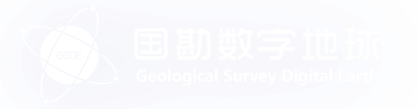

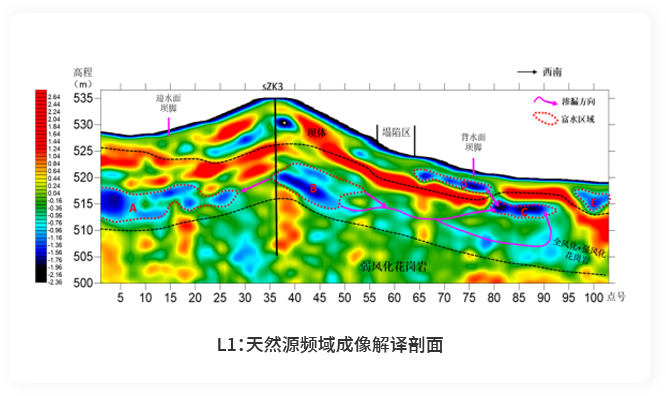

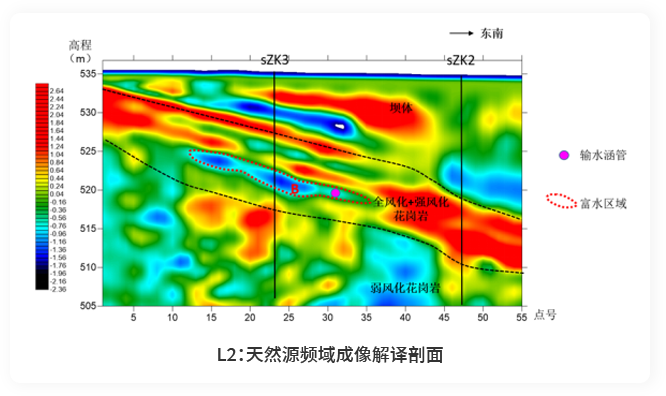

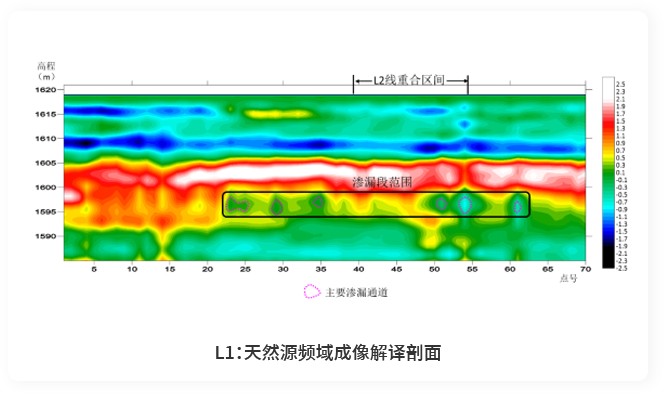

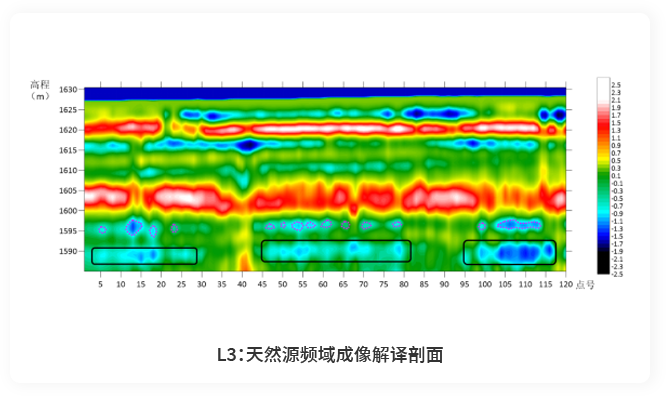

新疆喀什某水库大坝及周边岩体渗漏检测

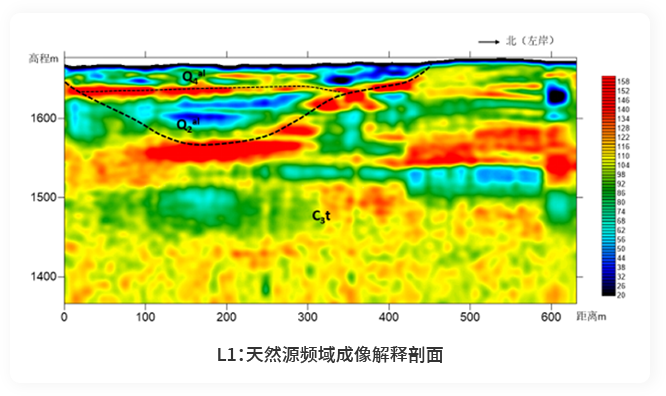

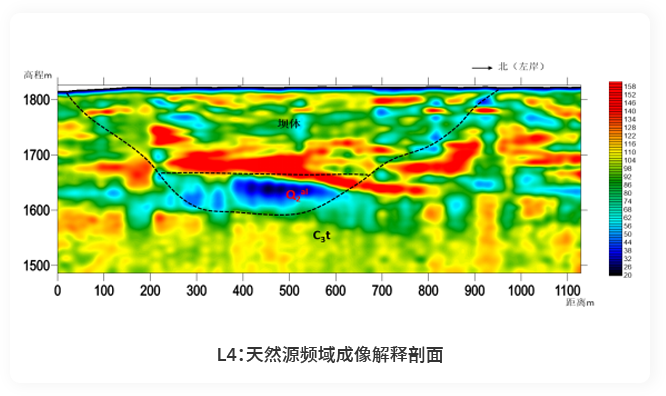

针对水库大坝及周边山体渗漏隐患的精细探测需求,本项目创新性地采用天然源频域成像方法开展系统性探测。通过在大坝关键部位(坝顶、周边隧洞、坝体斜坡及坝脚沉积区)布设二维测线网络,实现了200m以浅深度范围内的地质结构精细探测,重点查明了坝体、山体及下伏沉积层中的富水带分布特征,为渗漏通道治理提供了科学依据。

案例简介

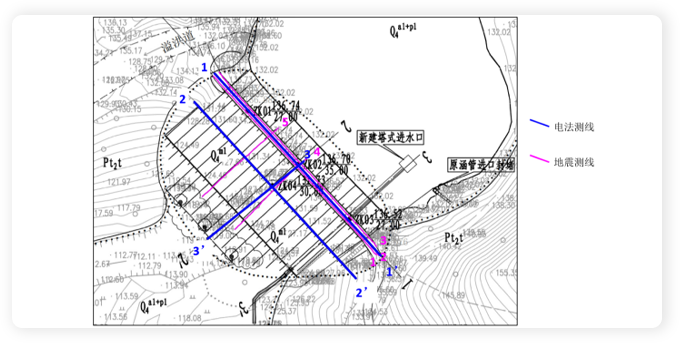

湖北省某水库大坝渗漏检测

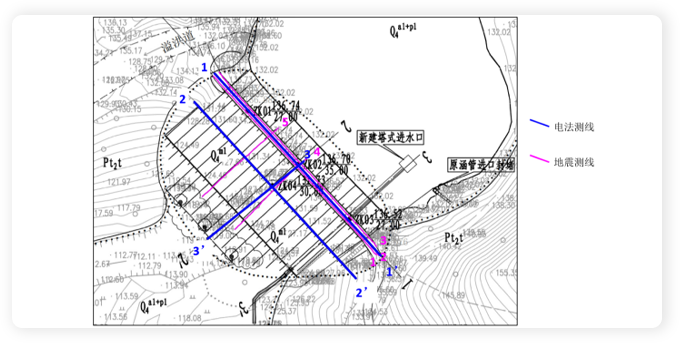

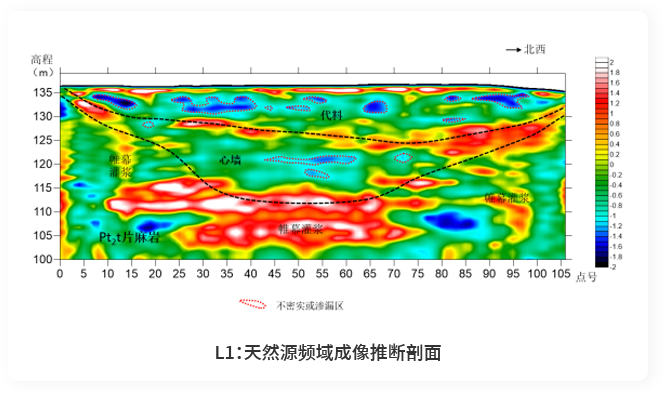

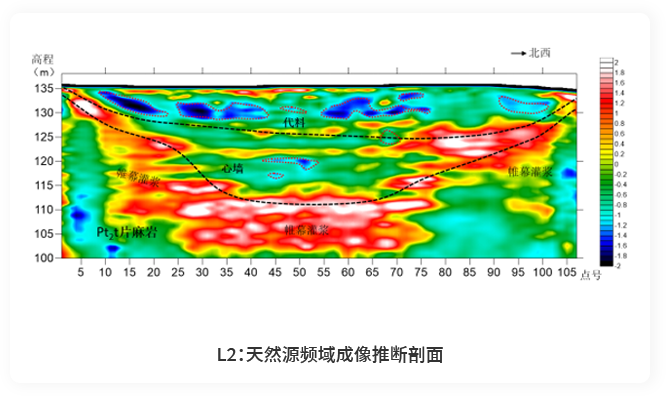

该水库大坝为粘土心墙坝。坝体尺寸参数如下:坝顶长度103.0m,坝顶宽3.0m,最大坝高24.5m,坝顶高程136.74m。原粘土心墙顶部高程为127.90m,坝顶为混凝土路面。上游为混凝土护坡,上游坡比1:1.8;下游为草皮护坡,分为两级,坡比为1:1.98,中间设置两级马道,宽度均为1m。

案例简介

某铁矿蓄水池渗漏通道检测

本次采用天然源频域成像法对铁矿南帮边坡水池区域开展渗漏通道检测,重点在边坡2级台阶布设测线进行方法验证,取得了显著的应用效果。

案例简介

新疆昌吉州某调蓄池坝体质量检测

本次采用天然源频域成像法对新疆昌吉州某调蓄池坝体进行无损检测,通过高精度数据采集与解译,为新建坝体质量评估提供了科学依据。

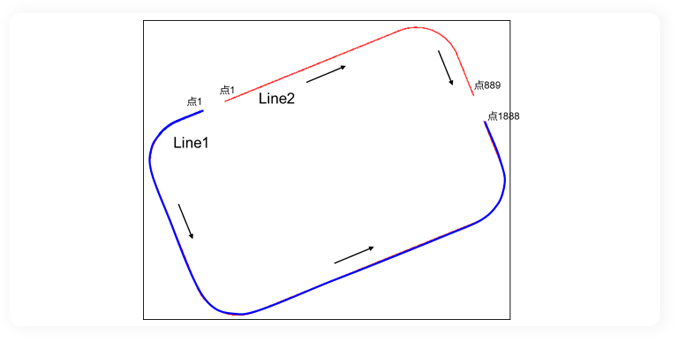

测线部署

测线部署

主要成果

主要成果

结论

结论

测线部署

测线部署

主要成果

主要成果

结论

结论

适应复杂地形(陡峭坝体)

适应复杂地形(陡峭坝体)

规避钢筋结构干扰

规避钢筋结构干扰

完全无损检测

完全无损检测

测线部署

测线部署

主要成果

主要成果

结论

结论

测线部署

测线部署

主要成果

主要成果

结论

结论

测线部署

测线部署

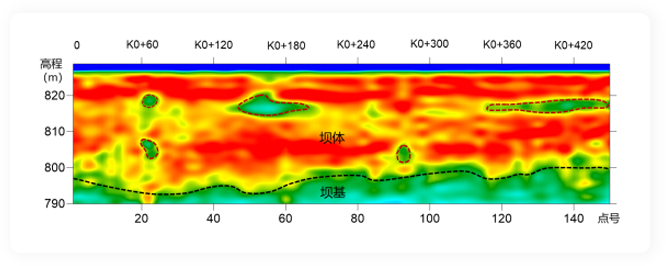

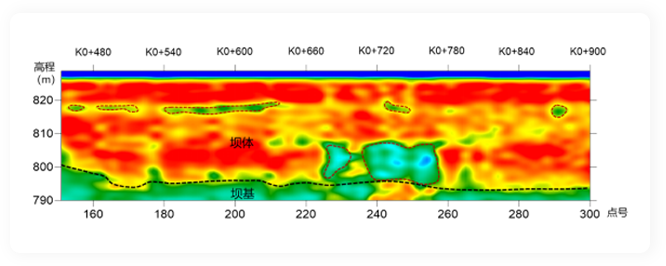

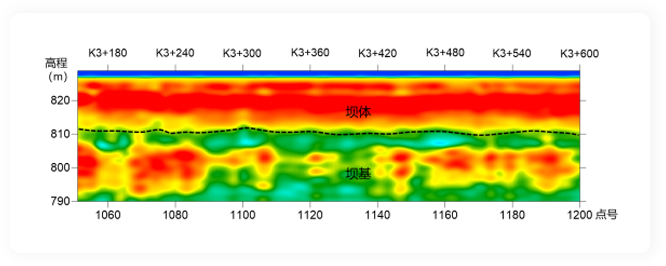

主要成果

主要成果

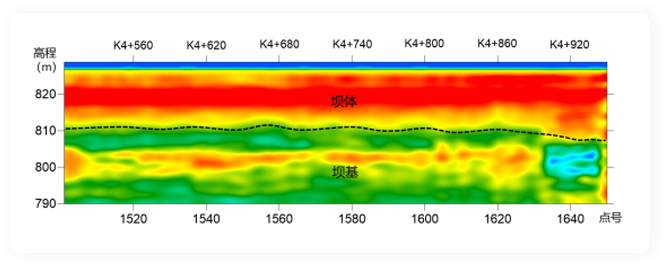

坝体、坝基2部分,坝体为压实的堆石坝,坝基为相对松散的第四系堆积物,两者之间的波阻抗差异明显。在坝体内部可见若干形态大小差异较大

的局部低值异常,推断其为坝体内的局部不密实区。

结论

结论

![]() 京公网安备11011402053748号 |

版权所有© 国勘数字地球(北京)科技有限公司 | 京ICP备2023037560号

京公网安备11011402053748号 |

版权所有© 国勘数字地球(北京)科技有限公司 | 京ICP备2023037560号