应用服务

案例汇总

活动断层调查

服务描述

服务描述

案例展示

案例简介

北京市巨灾防范工程—活动断层及典型地质灾害隐患监测点建设

本项目在昌平、通州两区的五个场地开展浅层二维反射地震勘探,旨在明确场地基岩埋深、岩性及分布特征,并识别影响施工安全的浅部不良地质体。

案例简介

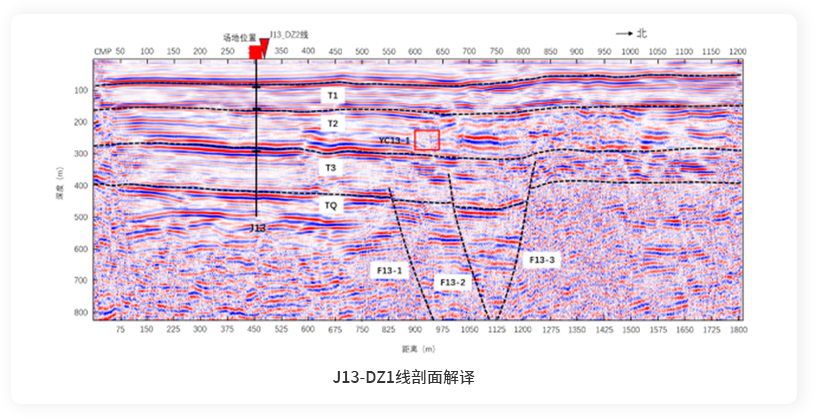

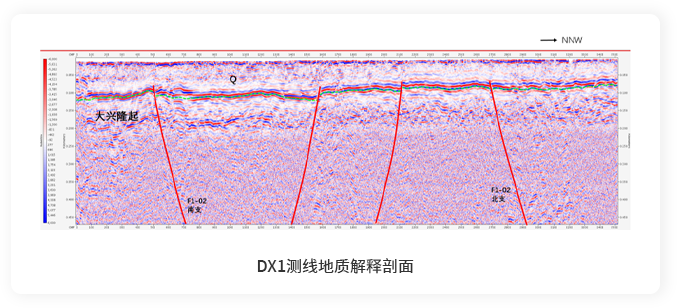

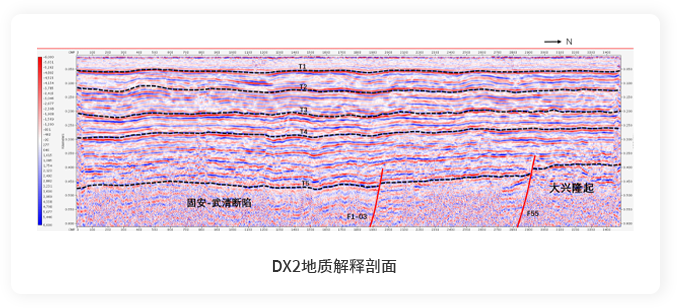

大兴区主要活动断层浅层人工地震探测

采用浅层反射地震法对大兴区300米以浅隐伏活动断层实施高精度探测,通过确定断裂位置、上断点埋深、产状及空间展布特征,为联孔剖面施工提供地球物理依据。

案例简介

海口江东新区活动断裂调查

本次勘查工作以海口江东新区某研究区为核心,采用浅层地震物探方法,结合高密度电法和水文地质钻探,查明了陆域200米以浅地质体结构,解析了区域含水层特征,为红树林湿地生态地质分区及地下空间资源环境协同调查提供了重要依据。

案例简介

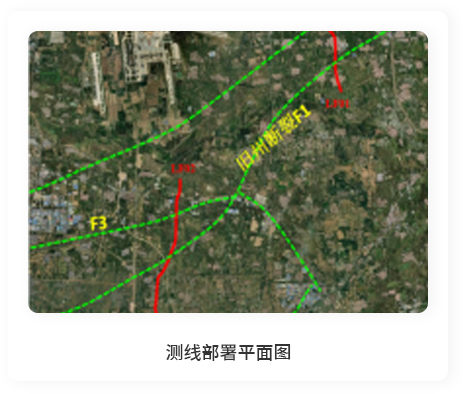

临空经济区活动断裂调查

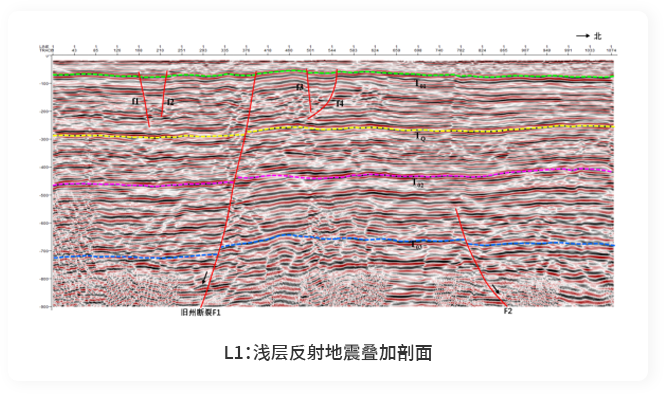

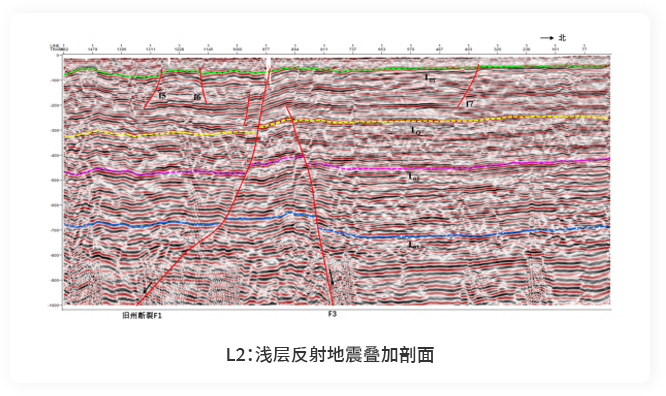

本次工作采用浅层人工地震探测方法,查明了临空经济区目标区300米以浅的旧州断裂(F1)和柳泉断裂等隐伏断裂的空间展布、产状及活动性,为三维地质结构建模及后续地质工作提供科学依据。

测线部署

测线部署

主要成果

主要成果

TQ:第四系(粘土质砾石、粘土)与下伏石灰岩分界面。

TQ:第四系(粘土质砾石、粘土)与下伏石灰岩分界面。

T1:埋深~85m,界面以上为粗砂、中细砂、粘土;以下为粘土与细砂互层。

T1:埋深~85m,界面以上为粗砂、中细砂、粘土;以下为粘土与细砂互层。

T2:埋深~160m,界面以上为粘土与细砂互层;以下为粘土与粉细砂。

T2:埋深~160m,界面以上为粘土与细砂互层;以下为粘土与粉细砂。

T3:埋深~280m,界面以上为粘土与粉细砂;以下为粘土、粘土质砾石。

T3:埋深~280m,界面以上为粘土与粉细砂;以下为粘土、粘土质砾石。

F13-1 (CDP 550): 倾向北,正断层。上断点埋深约405m,垂直断距约8m。

F13-1 (CDP 550): 倾向北,正断层。上断点埋深约405m,垂直断距约8m。

F13-2 (CDP 660): 倾向北,正断层。上断点埋深约370m,垂直断距约10m。

F13-2 (CDP 660): 倾向北,正断层。上断点埋深约370m,垂直断距约10m。

F13-3 (CDP 823): 倾向南,正断层。上断点埋深约325m,垂直断距约20m。

F13-3 (CDP 823): 倾向南,正断层。上断点埋深约325m,垂直断距约20m。

结论

结论

测线部署

测线部署

主要成果

主要成果

南支断裂:

NW倾向正断层,视倾角60°,上断点埋深80m。

南支断裂:

NW倾向正断层,视倾角60°,上断点埋深80m。

北支断裂:

NW倾向正断层,视倾角60°,上断点埋深60m。

北支断裂:

NW倾向正断层,视倾角60°,上断点埋深60m。

次级断裂:

SE倾向正断层,视倾角60°,上断点埋深60-70m,两条。

次级断裂:

SE倾向正断层,视倾角60°,上断点埋深60-70m,两条。

礼贤断裂:

位于测线南侧,SE倾向正断层,视倾角70°,上断点埋深390m。

礼贤断裂:

位于测线南侧,SE倾向正断层,视倾角70°,上断点埋深390m。

安定断裂:

位于测线北侧,SE倾向正断层,视倾角70°,上断点埋深350m。

安定断裂:

位于测线北侧,SE倾向正断层,视倾角70°,上断点埋深350m。

未影响上部沉积,表明大兴隆起断裂带自第四纪晚期以来无明显活动。

结论

结论

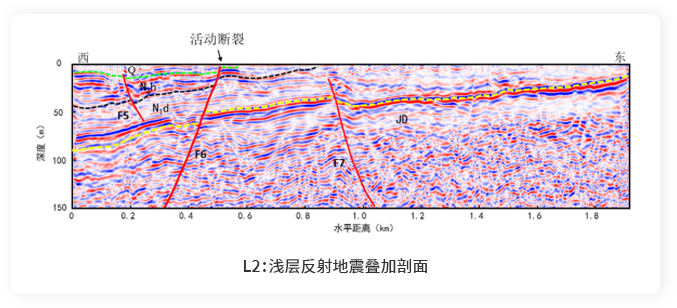

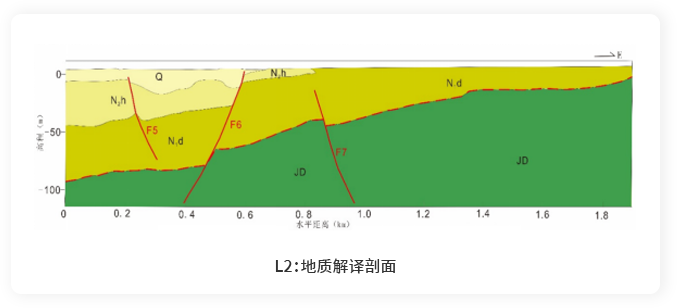

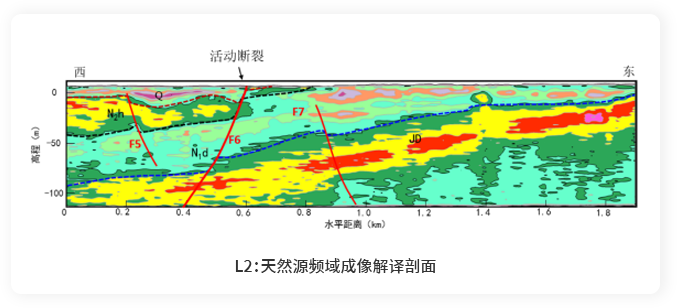

测线部署

测线部署

主要成果

主要成果

断层F6为SWW倾向的正断层,下断点深入基岩,上断点止于第四系(Q)内部,近地表分布,表明其第四纪活动性强,判定为活动断裂。

断层F6为SWW倾向的正断层,下断点深入基岩,上断点止于第四系(Q)内部,近地表分布,表明其第四纪活动性强,判定为活动断裂。

断层视倾角随深度增大而变缓,整体约40°;基岩面垂直断距15m,水平断距20m;第四系底面垂直断距3m,水平断距7m。

断层视倾角随深度增大而变缓,整体约40°;基岩面垂直断距15m,水平断距20m;第四系底面垂直断距3m,水平断距7m。

浅层反射地震与频域成像结果高度一致。

浅层反射地震与频域成像结果高度一致。

结论

结论

测线部署

测线部署

主要成果

主要成果

结论

结论

![]() 京公网安备11011402053748号 |

版权所有© 国勘数字地球(北京)科技有限公司 | 京ICP备2023037560号

京公网安备11011402053748号 |

版权所有© 国勘数字地球(北京)科技有限公司 | 京ICP备2023037560号