滑坡体结构调查

案例展示

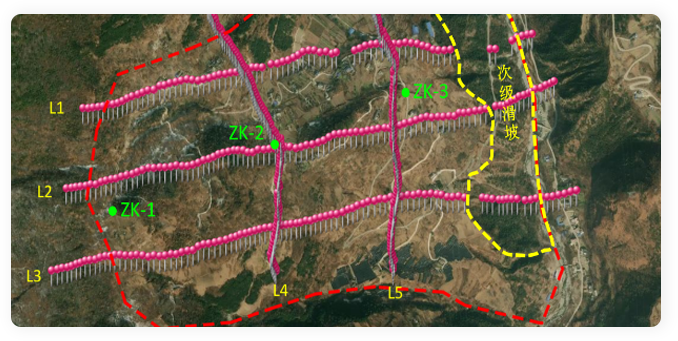

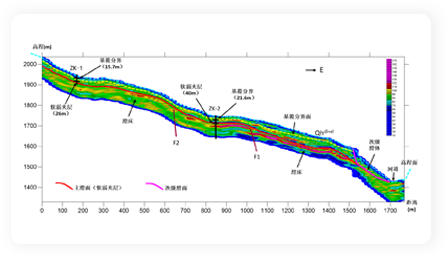

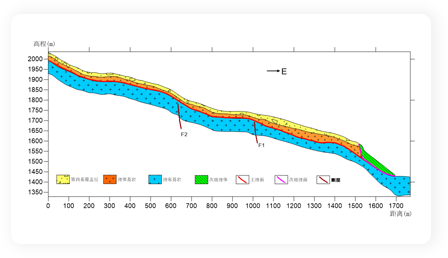

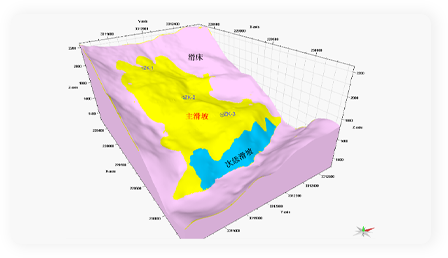

四川省泸定县甘草村滑坡体结构调查

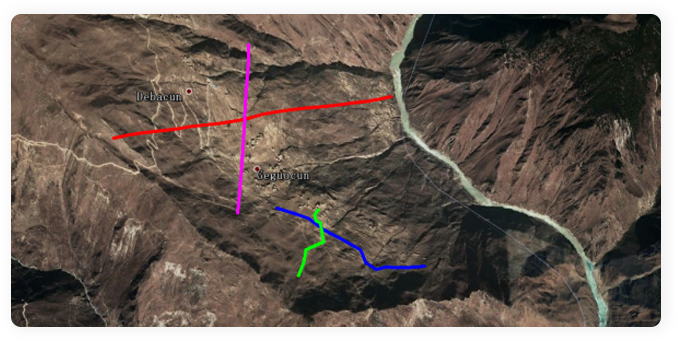

西藏某案例

案例简介

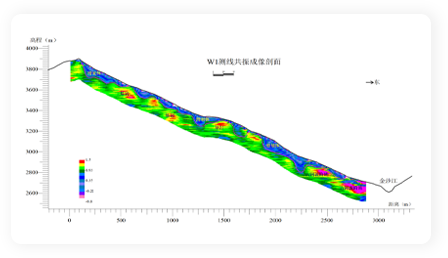

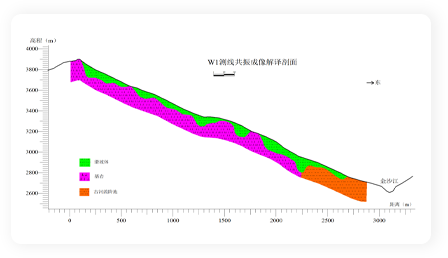

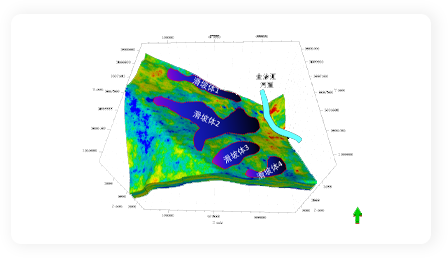

四川省泸定县甘草村滑坡体结构调查

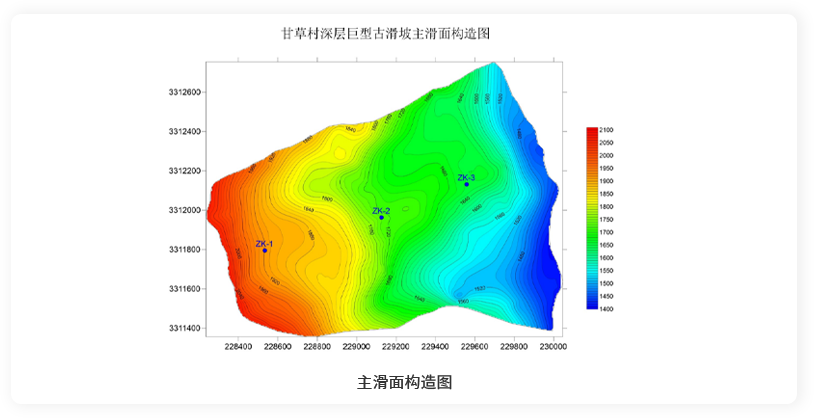

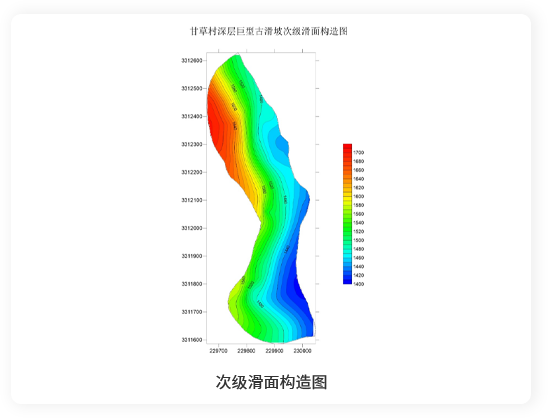

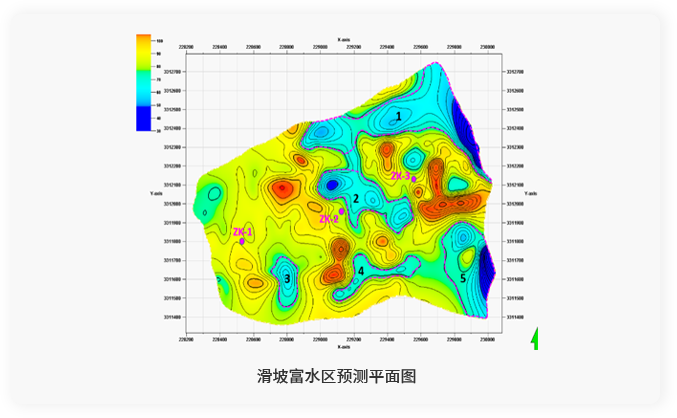

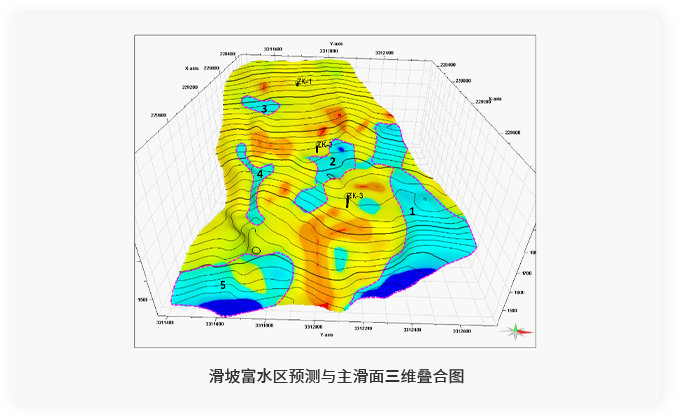

针对金沙江流域甘草村典型风化岩浆岩质古滑坡,采用天然源频域成像技术,系统查明滑坡空间结构特征,包括:覆盖层厚度及基岩面形态,滑带空间展布特征,地下水富集规律,次级滑动面发育情况等。